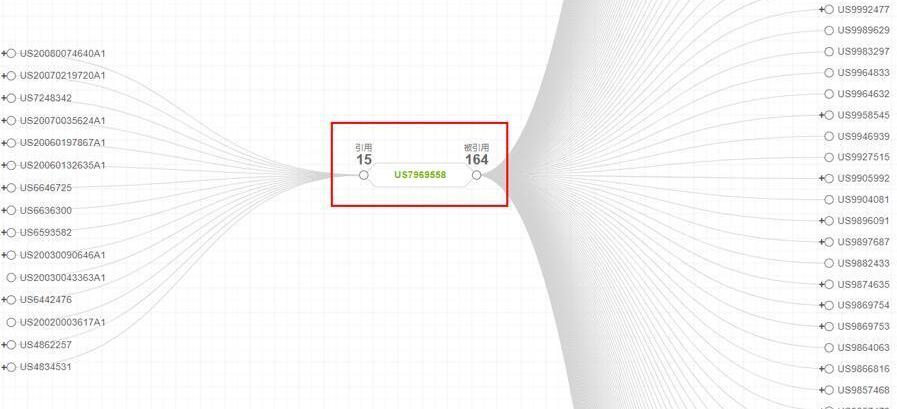

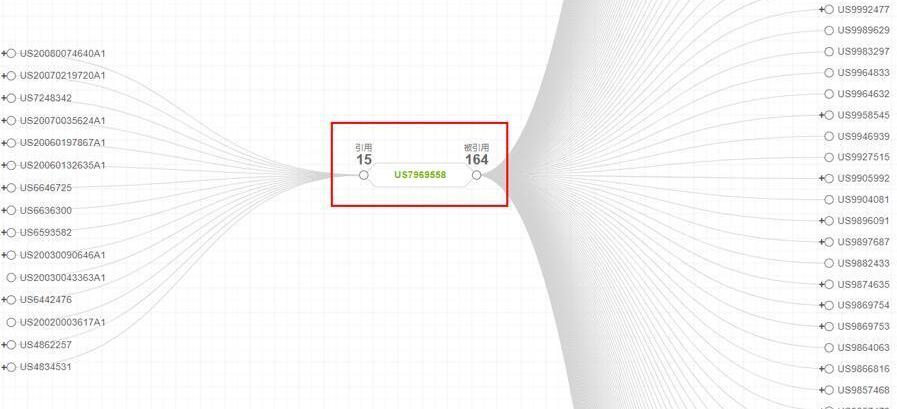

与其他成熟行业相比,激光雷达的圈子极其狭窄。“现在对商业秘密的保护就像一场战争,因为有人冒充工程师去应聘,就是为了除掉你的一些产品和技术信息。这不是个例。”人才在几个核心公司之间来回流动,隐藏着技术专利泄露的巨大风险。上个月,威力登起诉了速腾聚创和沃赛科技,他们的“558”专利也让Waymo吃了不少苦头。手握936激光雷达专利组合的Waymo赢得了与优步的自动驾驶知识产权世纪大战,导致后者自动驾驶部门解散,灵魂被迫离开,并拿出了2.45亿美元的巨额赔偿。威力登,Waymo,优步,Quanergy,这些在自动驾驶领域的知名公司,都在原告和被告之间来回切换。获得专利的激光雷达正展现出比预期更加残酷和隐秘的一面。城墙起点的故事始于威力登。从2016年到2019年这几年,这家全球最大的激光雷达公司几乎所有的时间都在“原告席”和“被告席”度过。幸运的是,威力登成功捍卫了美国专利。7,969,558号,即“高清激光雷达系统”,又浇了一堵机械激光雷达的高墙。在城市里,威力登频频挥舞“专利之剑”砍回竞争对手;城外,千军万马开始另辟蹊径,相信绕道也能到达激光雷达商业化的终点。在守护“传家宝”的过程中,威力登逐渐发现新技术的时代已经到来,但他却被这座城市困住了。专利号US 7969558出生于2007年。当时,威力登首席执行官大卫·霍尔(David Hall)推出了一款激光雷达传感器HDL-64,安装在车顶上,供当年参加“DARPA无人驾驶挑战赛”的参赛者使用。它用于光学测距,由一个小马达和64束驱动旋转的激光束组成。据悉,在那次挑战中,六支赛车队中有五支使用了这种“新传感器”。其中,谷歌无人驾驶汽车之父巴斯蒂安·特龙带领的斯坦福大学团队获得了第二名。比赛结束后,为了保护自己的技术成果,霍尔正式为这项新发明申请了专利并授权给威力登公司,并于2011年6月获得专利审判和上诉委员会(PTAB)的授权。激光雷达在军事领域的成功复制使威力登这家年轻的音频公司成为自动驾驶汽车激光雷达的顶级供应商。保住“宝座”的关键是代号为“558”的基础专利。根据MEMS咨询的公开资料,“558”专利提出了一种基于激光雷达的三维点云测量系统和方法,利用单一固定的视线“发现”障碍物。这使得它适用于自动驾驶、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人视觉和其他各种应用。但作为3D实时全景激光雷达的“基础专利”,意味着“558”会被其他专利广泛引用,这也体现了技术发展的脉络和关联性。目前,引用这项专利的制造商涵盖了许多初创企业,传统的一级供应商,包括Quanergy,Bosch,BLICKFELD,LUMINAR,Waymo,Ouster,三星电子,丰田和Hesse,甚至汽车制造商。

根据美国专利的专利族分布统计。威力登的美国专利第7,969,558号。7,969,558号已在美国、欧洲、中国和世界知识产权组织申请了家族专利。其中,中国的同类发明专利处于“撤回”状态。于是,威力登不得不以公开的技术方案换取“558”专利在有效期内的独家实施权,并由此盯上了不断涌入激光雷达领域的年轻创业公司。2016年,公司决定以Quanergy为切入口。毕竟,Quanergy刚刚获得了德尔福和三星galaxy的投资,并公然向威力登宣战。有趣的是,坐在被告席上的Quanergy进行了反击,声称威力登最初的美国7969558专利本身是无效的。次年11月,专利复审。涉及的产品包括Quanergy lidar M8-1和其他产品。直到2019年5月,美国专利审判和上诉委员会最终做出裁决,维持威力登美国7969558号专利所有权利要求的可专利性。这场诉讼正式吹响了激光雷达专利战的号角,威力登也开始全力以赴加入“反知识产权侵权”运动。即使是“无人驾驶公牛”Waymo,也曾被一名工程师发现其激光雷达产品设计侵犯了威力登的“558”专利。2017年2月,Waymo刚刚凭借其936激光雷达专利组合与优步展开了一场“自动驾驶知识产权的世纪战争”。长达一年的诉讼以优步败诉告终——公司的自动驾驶部门被解散,灵魂人物被迫离职,同时还支付了2.45亿美元的巨额赔偿。随后,USPTO接到投诉后发现,Waymo在停止与威力登的合作后,自行申请了一项激光雷达专利,部分产品电路设计简单抄袭了威力登的技术,在实际应用中不可行。在“558”专利竞赛中,威力登屡战屡胜,几次放下“江湖混战”,几乎统治了整个机械激光雷达时代。借着这股东风,公司把视角转向了国内的激光雷达创业公司。今年8月13日,威力登起诉速腾聚创和何塞科技涉嫌抄袭美国7969558号专利,并称他们的行为已经严重威胁到他们公司的业务。这场诉讼的结果仍有争议,双方知识产权持有者的律师仍在努力……尽自己最大的努力去争取。几经交锋,威力登在激光雷达专利领域越战越勇,甚至摆出了“终结558机械式激光雷达专利”的姿态。从此,这家企业开始为垄断竞争之墙砌砖砌瓦。压迫和反弹从Quanergy初尝甜头到一举剥夺一半以上的Waymo lidar专利,让威力登学会了用专利诉讼作为武器来挤压竞争对手的市场份额。当然,客户也提出了一定的要求:有知情人士透露,为了保证量产产品的市场稳定性,一家合作的国际一级厂商要求威力登明确专利权,以防止未来出现造假者。除了垄断竞争,许可专利的使用还能给企业带来长期的额外收益。圣克拉拉大学法学院高科技法律研究所的布莱恩·洛夫曾对媒体表示:“在专利法行业,所谓的最终驳回根本不是目的,在最终驳回后,原专利所有人仍然可以行动。另外,专利包里有很多专利,如果擅自使用,专利权人有权提起诉讼。”也就是说,即使原被告与被告最终在法庭上达成和解,被告仍需要支付一定的专利费,才能获得超出和解协议规定金额的技术授权。否则未来商业化的最大风险完全取决于专利公司是否会对其进行制裁。最初,业内人士一直持“默许”态度。在他们眼里,威力登的“发财”产品是一座无法跨越的大山。有从业者直言:“几乎所有的激光雷达公司都拆过自己的产品,借鉴模仿不足为奇。”更何况对于激光雷达行业来说,光学永远是同一个技术,在技术路线上完全避开前辈就更难了。德国慕尼黑专门研究知识产权法的格鲁内克专利律师统计了2010年至2015年自动驾驶的专利申请情况。他发现,国际零部件供应商和原始设备制造商正在积累大量专利以巩固其竞争优势,但表格中列出的初创企业,尤其是中国公司的数量为零。对于年轻的进入者来说,“威力登”的存在是一个巨大的门槛。获得专利授权,不仅无法拒绝被对方“薅羊毛”,还会大大削弱其盈利能力。更重要的是,它降低了使用关键技术的自由度。长期以来,威力登的“558”专利确实成了悬在激光雷达玩家头上的一把“达摩克利斯之剑”,胜诉的官司一直影响着美国各种旋转式机械激光雷达厂商的商业发展。

US 7969558专利引用分析在这种压迫下,新技术的到来为自动驾驶的竞争格局赢得了转机。从商业化的角度来看,当时无论是激光雷达还是车规产品都没有足够成熟的技术,也没有得到市场的广泛认可。威力登当然凭借先发优势坐上了头把交椅,但是对于自动驾驶汽车前装的量产来说,传统的机械旋转雷达成本高,体积大,很难通过车辆法规的验证。业界还在寻找更稳定的技术路线。换句话说,“558”专利对自动驾驶量产的影响相当有限。与此同时,菜鸟选手们也在反复的简单模仿和反复的专利诉讼损失中找到了自主技术创新的门道。与之相伴的,还有积累和捍卫专利产权的意识。根据孟菲斯咨询公司的报告,自2010年以来,与汽车激光雷达相关的IP出现了强劲的增长。截至2017年1月,全球已公布超过3万项汽车激光雷达发明专利,超过2230名专利申请人参与了汽车激光雷达的IP活动。在2010-2017年期间,35+家新制造商进入了汽车激光雷达的IP领域。自动驾驶汽车的快速发展引入了大量新的I……申请人。他们正在与拥有lidar IP的传统厂商竞争,打破了之前行业内技术研发的旧匹配规则,开始尝试更深入的技术磨合。威力登刚刚筑好的城墙,又迎来了令人窒息的攻防转换。翻转你的尾巴,转身。事实上,威力登想尽可能地保护他的专利技术是可以理解的。在其越来越频繁的“挥刀”中,很多商业利益的游戏也层出不穷。在技术发展的早期,威力登利用法律途径保护原创技术,从而在随后的R&D投资中承担了大量风险。走着走着,公司发现市场商业前景出乎意料的好,越来越多的玩家可以从中获利,这也让专利优势方更加重视诉讼的必要性。要知道,威力登在激光雷达舞台上的独特地位正在瓦解,头部激光雷达厂商的人才结构也开始分崩离析。核心人员不断离职,建立自己的门户。针对日益频繁的人才变动,一些媒体也根据公开信息进行了梳理。威力登激光雷达R&D工程团队的核心成员李益民离职加入Innovusion,担任联合创始人兼首席技术官。威力登工程副总裁裴军创建了Cepton并担任首席执行官。此前,威力登的一些激光雷达专利来自他。随后,Quanergy副总裁Neil Huntingdon、软件工程副总裁Jerone Floor、威力登CFO鲍勃·布朗相继选择加入Cepton。Quanergy的联合创始人安格斯·帕卡拉(Angus Pacala)离职,创办了激光雷达公司uster。法雷奥·斯卡拉项目核心成员雷磊·蛯原姫奈今年加入速腾聚创,担任R&D副总裁..而Strobe、blackmore等创业公司也被巨头或下游公司收购。相比其他成熟行业,lidar的圈子极其狭窄,人才在几个核心公司之间来回流动。然而,正是这些昂贵而稀缺的优秀员工的“来回走动”,隐藏着技术专利泄露的巨大风险。有业内人士向媒体透露:“现在商业秘密的保护就像一场战争,因为有人冒充工程师去应聘,就是为了除掉你的一些产品和技术信息。这不是个例。”在文字中,它似乎映射了之前Waymo和优步之间的战斗。在与威力登比赛后,Waymo也有很长的记忆。进入2019年后,该公司宣布将研发生产自己的激光雷达,并拒绝向“朋友”出售自己的产品。甚至在今年4月底,路人在加州山景城的街头发现了Waymo最新一代的360度激光雷达产品。该公司坚决拒绝透露新激光雷达的任何参数细节,仅表示将在克莱斯勒Pacifica和捷豹i-Pace车型上升级这一视觉系统。不仅是Waymo,几乎所有其他激光雷达制造商都记住了威力登的“棍棒教育”,他们不再透露任何关于该公司产品的技术信息。尤其是那些选择用固态激光雷达切入市场的玩家,他们很肯定的说,不会把固态产品相关的旗舰产品和具体规格放在自己的网站上。这种做法无疑是违背威力登教的。与其他成熟行业相比,激光雷达的圈子极其狭窄。“现在对商业秘密的保护就像一场战争,因为有人冒充工程师去应聘,就是为了除掉你的一些产品和技术信息。这不是个例。”人才在几个核心公司之间来回流动,隐藏着技术专利泄露的巨大风险。上个月,威力登起诉了速腾聚创和沃赛科技,他们的“558”专利也让Waymo吃了不少苦头。手握936激光雷达专利组合的Waymo赢得了与优步的自动驾驶知识产权世纪大战,导致后者自动驾驶部门解散,灵魂被迫离开,并拿出了2.45亿美元的巨额赔偿。威力登,Waymo,优步,Quanergy,这些在自动驾驶领域的知名公司,都在原告和被告之间来回切换。获得专利的激光雷达正展现出比预期更加残酷和隐秘的一面。城墙起点的故事始于威力登。在过去的几年里,从2016年到2019年,th……世界上最大的激光雷达公司几乎所有的时间都在“原告席”和“被告席”度过。幸运的是,威力登成功捍卫了美国专利。7,969,558号,即“高清激光雷达系统”,又浇了一堵机械激光雷达的高墙。在城市里,威力登频频挥舞“专利之剑”砍回竞争对手;城外,千军万马开始另辟蹊径,相信绕道也能到达激光雷达商业化的终点。在守护“传家宝”的过程中,威力登逐渐发现新技术的时代已经到来,但他却被这座城市困住了。专利号US 7969558出生于2007年。当时,威力登首席执行官大卫·霍尔(David Hall)推出了一款激光雷达传感器HDL-64,安装在车顶上,供当年参加“DARPA无人驾驶挑战赛”的参赛者使用。它用于光学测距,由一个小马达和64束驱动旋转的激光束组成。据悉,在那次挑战中,六支赛车队中有五支使用了这种“新传感器”。其中,谷歌无人驾驶汽车之父巴斯蒂安·特龙带领的斯坦福大学团队获得了第二名。比赛结束后,为了保护自己的技术成果,霍尔正式为这项新发明申请了专利并授权给威力登公司,并于2011年6月获得专利审判和上诉委员会(PTAB)的授权。激光雷达在军事领域的成功复制使威力登这家年轻的音频公司成为自动驾驶汽车激光雷达的顶级供应商。保住“宝座”的关键是代号为“558”的基础专利。根据MEMS咨询的公开资料,“558”专利提出了一种基于激光雷达的三维点云测量系统和方法,利用单一固定的视线“发现”障碍物。这使得它适用于自动驾驶、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人视觉和其他各种应用。但作为3D实时全景激光雷达的“基础专利”,意味着“558”会被其他专利广泛引用,这也体现了技术发展的脉络和关联性。目前,引用这项专利的制造商涵盖了许多初创企业,传统的一级供应商,包括Quanergy,Bosch,BLICKFELD,LUMINAR,Waymo,Ouster,三星电子,丰田和Hesse,甚至汽车制造商。

根据美国专利的专利族分布统计。威力登的美国专利第7,969,558号。7,969,558号已在美国、欧洲、中国和世界知识产权组织申请了家族专利。其中,中国的同类发明专利处于“撤回”状态。于是,威力登不得不以公开的技术方案换取“558”专利在有效期内的独家实施权,并由此盯上了不断涌入激光雷达领域的年轻创业公司。2016年,公司决定以Quanergy为切入口。毕竟,Quanergy刚刚获得了德尔福和三星galaxy的投资,并公然向威力登宣战。有趣的是,坐在被告席上的Quanergy进行了反击,声称威力登最初的美国7969558专利本身是无效的。次年11月,专利复审。涉及的产品包括Quanergy lidar M8-1和其他产品。直到2019年5月,美国专利审判和上诉委员会最终做出裁决,维持威力登美国7969558号专利所有权利要求的可专利性。这场诉讼正式吹响了激光雷达专利战的号角,威力登也开始全力以赴加入“反知识产权侵权”运动。即使是“无人驾驶公牛”Waymo,也曾被一名工程师发现其激光雷达产品设计侵犯了威力登的“558”专利。2017年2月,Waymo刚刚凭借其936激光雷达专利组合与优步展开了一场“自动驾驶知识产权的世纪战争”。长达一年的诉讼以优步败诉告终——公司的自动驾驶部门被解散,灵魂人物被迫离职,同时还支付了2.45亿美元的巨额赔偿。随后,USPTO接到投诉后发现,Waymo在停止与威力登的合作后,自行申请了一项激光雷达专利,部分产品电路设计简单抄袭了威力登的技术,在实际应用中不可行。在“558”专利竞赛中,威力登屡战屡胜,几次放下“江湖混战”,几乎统治了整个机械激光雷达时代。借着这股东风,公司把视角转向了国内的激光雷达创业公司。今年8月13日,威力登起诉速腾聚创和何塞科技涉嫌抄袭美国7969558号专利,并称他们的行为已经严重威胁到他们公司的业务。这场诉讼的结果仍有争议,双方知识产权持有者的律师仍在努力……尽自己最大的努力去争取。几经交锋,威力登在激光雷达专利领域越战越勇,甚至摆出了“终结558机械式激光雷达专利”的姿态。从此,这家企业开始为垄断竞争之墙砌砖砌瓦。压迫和反弹从Quanergy初尝甜头到一举剥夺一半以上的Waymo lidar专利,让威力登学会了用专利诉讼作为武器来挤压竞争对手的市场份额。当然,客户也提出了一定的要求:有知情人士透露,为了保证量产产品的市场稳定性,一家合作的国际一级厂商要求威力登明确专利权,以防止未来出现造假者。除了垄断竞争,许可专利的使用还能给企业带来长期的额外收益。圣克拉拉大学法学院高科技法律研究所的布莱恩·洛夫曾对媒体表示:“在专利法行业,所谓的最终驳回根本不是目的,在最终驳回后,原专利所有人仍然可以行动。另外,专利包里有很多专利,如果擅自使用,专利权人有权提起诉讼。”也就是说,即使原被告与被告最终在法庭上达成和解,被告仍需要支付一定的专利费,才能获得超出和解协议规定金额的技术授权。否则未来商业化的最大风险完全取决于专利公司是否会对其进行制裁。最初,业内人士一直持“默许”态度。在他们眼里,威力登的“发财”产品是一座无法跨越的大山。有从业者直言:“几乎所有的激光雷达公司都拆过自己的产品,借鉴模仿不足为奇。”更何况对于激光雷达行业来说,光学永远是同一个技术,在技术路线上完全避开前辈就更难了。德国慕尼黑专门研究知识产权法的格鲁内克专利律师统计了2010年至2015年自动驾驶的专利申请情况。他发现,国际零部件供应商和原始设备制造商正在积累大量专利以巩固其竞争优势,但表格中列出的初创企业,尤其是中国公司的数量为零。对于年轻的进入者来说,“威力登”的存在是一个巨大的门槛。获得专利授权,不仅无法拒绝被对方“薅羊毛”,还会大大削弱其盈利能力。更重要的是,它降低了使用关键技术的自由度。长期以来,威力登的“558”专利确实成了悬在激光雷达玩家头上的一把“达摩克利斯之剑”,胜诉的官司一直影响着美国各种旋转式机械激光雷达厂商的商业发展。

US 7969558专利引用分析在这种压迫下,新技术的到来为自动驾驶的竞争格局赢得了转机。从商业化的角度来看,当时无论是激光雷达还是车规产品都没有足够成熟的技术,也没有得到市场的广泛认可。威力登当然凭借先发优势坐上了头把交椅,但是对于自动驾驶汽车前装的量产来说,传统的机械旋转雷达成本高,体积大,很难通过车辆法规的验证。业界还在寻找更稳定的技术路线。换句话说,“558”专利对自动驾驶量产的影响相当有限。与此同时,菜鸟选手们也在反复的简单模仿和反复的专利诉讼损失中找到了自主技术创新的门道。与之相伴的,还有积累和捍卫专利产权的意识。根据孟菲斯咨询公司的报告,自2010年以来,与汽车激光雷达相关的IP出现了强劲的增长。截至2017年1月,全球已公布超过3万项汽车激光雷达发明专利,超过2230名专利申请人参与了汽车激光雷达的IP活动。在2010-2017年期间,35+家新制造商进入了汽车激光雷达的IP领域。自动驾驶汽车的快速发展引入了大量新的I……申请人。他们正在与拥有lidar IP的传统厂商竞争,打破了之前行业内技术研发的旧匹配规则,开始尝试更深入的技术磨合。威力登刚刚筑好的城墙,又迎来了令人窒息的攻防转换。翻转你的尾巴,转身。事实上,威力登想尽可能地保护他的专利技术是可以理解的。在其越来越频繁的“挥刀”中,很多商业利益的游戏也层出不穷。在技术发展的早期,威力登利用法律途径保护原创技术,从而在随后的R&D投资中承担了大量风险。走着走着,公司发现市场商业前景出乎意料的好,越来越多的玩家可以从中获利,这也让专利优势方更加重视诉讼的必要性。要知道,威力登在激光雷达舞台上的独特地位正在瓦解,头部激光雷达厂商的人才结构也开始分崩离析。核心人员不断离职,建立自己的门户。针对日益频繁的人才变动,一些媒体也根据公开信息进行了梳理。威力登激光雷达R&D工程团队的核心成员李益民离职加入Innovusion,担任联合创始人兼首席技术官。威力登工程副总裁裴军创建了Cepton并担任首席执行官。此前,威力登的一些激光雷达专利来自他。随后,Quanergy副总裁Neil Huntingdon、软件工程副总裁Jerone Floor、威力登CFO鲍勃·布朗相继选择加入Cepton。Quanergy的联合创始人安格斯·帕卡拉(Angus Pacala)离职,创办了激光雷达公司uster。法雷奥·斯卡拉项目核心成员雷磊·蛯原姫奈今年加入速腾聚创,担任R&D副总裁..而Strobe、blackmore等创业公司也被巨头或下游公司收购。相比其他成熟行业,lidar的圈子极其狭窄,人才在几个核心公司之间来回流动。然而,正是这些昂贵而稀缺的优秀员工的“来回走动”,隐藏着技术专利泄露的巨大风险。有业内人士向媒体透露:“现在商业秘密的保护就像一场战争,因为有人冒充工程师去应聘,就是为了除掉你的一些产品和技术信息。这不是个例。”在文字中,它似乎映射了之前Waymo和优步之间的战斗。在与威力登比赛后,Waymo也有很长的记忆。进入2019年后,该公司宣布将研发生产自己的激光雷达,并拒绝向“朋友”出售自己的产品。甚至在今年4月底,路人在加州山景城的街头发现了Waymo最新一代的360度激光雷达产品。该公司坚决拒绝透露新激光雷达的任何参数细节,仅表示将在克莱斯勒Pacifica和捷豹i-Pace车型上升级这一视觉系统。不仅是Waymo,几乎所有其他激光雷达制造商都记住了威力登的“棍棒教育”,他们不再透露任何关于该公司产品的技术信息。尤其是那些选择用固态激光雷达切入市场的玩家,他们很肯定的说,不会把固态产品相关的旗舰产品和具体规格放在自己的网站上。这种做法无疑是违背威力登教的。与所谓的“558”专利相比,固态方案在成本、性能、分辨率上更有优势,并且由于没有大的旋转结构,稳定性更高。这也使得这款全新的产品在激光雷达大规模普及的道路上,逐渐成为业界最主流的解决方案。就连威力登也不得不再次踏上R&D之旅,决心加大在R&D的投资。2016年,该公司与福特公司一起为汽车制造商推出了VLP32半固态激光雷达方案,并向更具颠覆性的固态雷达敞开了怀抱,接受了没有任何旋转部件的方案。在这个节点上掉头有些晚了。除了大音量的固态激光雷达,市场上还不断涌现出4D毫米波雷达替代近光激光雷达、4D纯固态激光雷达等前瞻性技术。更残酷的是,威力登对专利的坚持在顾客和雇主眼中不值一提。来自资本市场和车企的声音告诉车云,专利的数量和质量……e绝不是考虑产品商业化最重要的维度。就激光雷达而言,其专利涉及光学、结构、硬件、算法、下游应用、设计等多个方面,专利数量并不能证明其实力。更重要的是,只要能有效解决产品的合法性问题,实际交钱的主机厂并不在乎谁拥有专利。车厂在选择厂商时,会把成本、是否能满足发展需求等实际因素放在首位,其采购计划的逻辑也更简单、粗糙。回过头来看,威力登因为过分坚持专利技术而处于尴尬的境地。在新技术时代的战场上,领先厂商通过时间窗口积累的先发优势正在迅速丧失。“威力登人”愿意弯腰出城门,加入大军的那一天,就是他们回归“罗马”的开始。与所谓的“558”专利相比,固态方案在成本、性能、分辨率上更有优势,并且由于没有大的旋转结构,稳定性更高。这也使得这款全新的产品在激光雷达大规模普及的道路上,逐渐成为业界最主流的解决方案。就连威力登也不得不再次踏上R&D之旅,决心加大在R&D的投资。2016年,该公司与福特公司一起为汽车制造商推出了VLP32半固态激光雷达方案,并向更具颠覆性的固态雷达敞开了怀抱,接受了没有任何旋转部件的方案。在这个节点上掉头有些晚了。除了大音量的固态激光雷达,市场上还不断涌现出4D毫米波雷达替代近光激光雷达、4D纯固态激光雷达等前瞻性技术。更残酷的是,威力登对专利的坚持在顾客和雇主眼中不值一提。来自资本市场和车企的声音告诉车云,专利的数量和质量绝不是考虑产品商业化最重要的维度。就激光雷达而言,其专利涉及光学、结构、硬件、算法、下游应用、设计等多个方面,专利数量并不能证明其实力。更重要的是,只要能有效解决产品的合法性问题,实际交钱的主机厂并不在乎谁拥有专利。车厂在选择厂商时,会把成本、是否能满足发展需求等实际因素放在首位,其采购计划的逻辑也更简单、粗糙。回过头来看,威力登因为过分坚持专利技术而处于尴尬的境地。在新技术时代的战场上,领先厂商通过时间窗口积累的先发优势正在迅速丧失。“威力登人”愿意弯腰出城门,加入大军的那一天,就是他们回归“罗马”的开始。

2019第六届全球汽车人才联合年会暨“中国拥抱世界”汽车产业创新论坛将在10月2324日于中国上海拉开帷幕。

1900/1/1 0:00:002019年9月17日,工业和信息化部在官方网站公示了申报第324批《道路机动车辆生产企业及产品公告》(以下简称《公告》),公示期5个工作日,截止到9月23日。

1900/1/1 0:00:009月17日至18日,“全球新能源汽车供应链创新大会”在南京举行。

1900/1/1 0:00:00近日,有外媒报道江淮汽车将于2020年4月在巴西市场投放全新电动皮卡车型iEV330P的消息,但在该新闻中出现的车型图片却是江淮帅铃T8参数询价皮卡的图片,

1900/1/1 0:00:00近日,海南省工信厅表示,海南有望开展新能源汽车车电分离模式试点。

1900/1/1 0:00:00日前,德尔福科技对外宣布,公司将生产一款800V的逆变器,成为汽车业生产该类零部件的主要供应商。据悉,相较400V的充电系统,新产品将大幅延长电动车行驶里程并将充电时间缩短一半。

1900/1/1 0:00:00