两个月前,《日本经济新闻》专门策划了以“刘桦EV”为主题的系列文章。研究内容包括以“韦小立”为代表的中国造车新势力、华为百度进军智能汽车赛道、SAIC东风等传统车企电气化转型等。

以前中国自主车都是以日本为研发标准的。在早期,他们甚至用市场换技术。没想到,他们进入了新四化的新一轮竞争,我们却成了隔壁日本的研究重点。

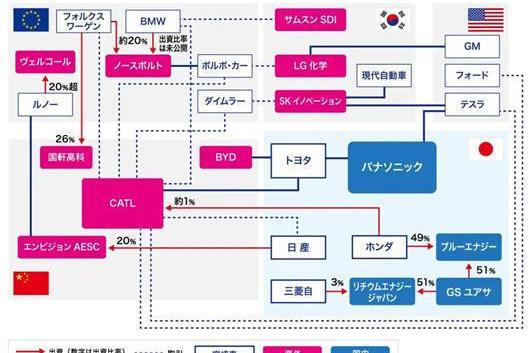

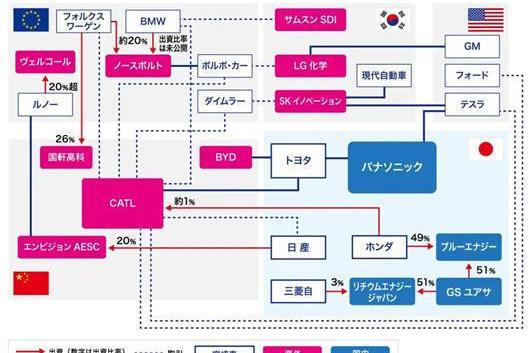

在“内卷化”严重的电动车领域,日本非常清楚自己的短板在哪里。纯电动赛车场起步较晚,自身电气化产业链不强。目前在电池领域只有松下能上得了台面,而芯片半导体领域则被、省、美国和南韩所主导。尤其是日渐衰落的锂电池产业,更是日本“失去的二十年”发展周期的真实写照。

“日本电池站在悬崖上。”

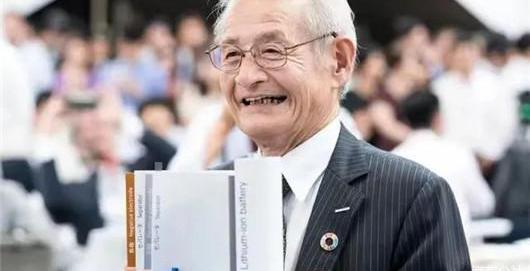

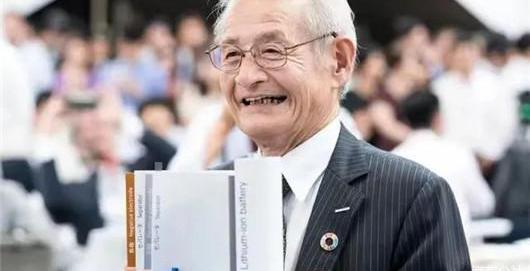

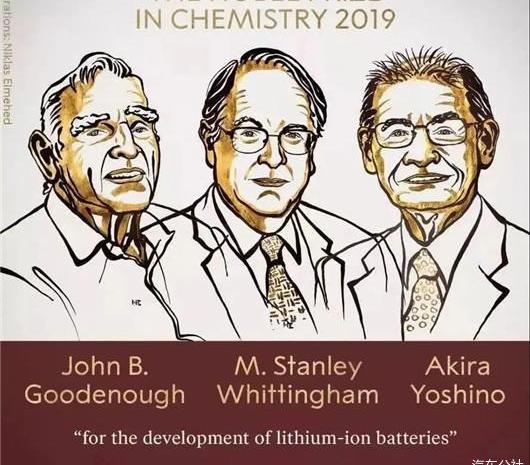

这是日本诺贝尔化学奖获得者、日本锂离子电池开发者吉野的建议。这位70岁的行业先锋道出了日本电池行业的残酷真相,“悬崖之上”的行业预警绝非危言耸听。

电池产业优势逐渐向中国转移,这是日本目前不得不面对的最大现实。电气化时代,日本汽车产业链的底层竞争力也陷入困境。

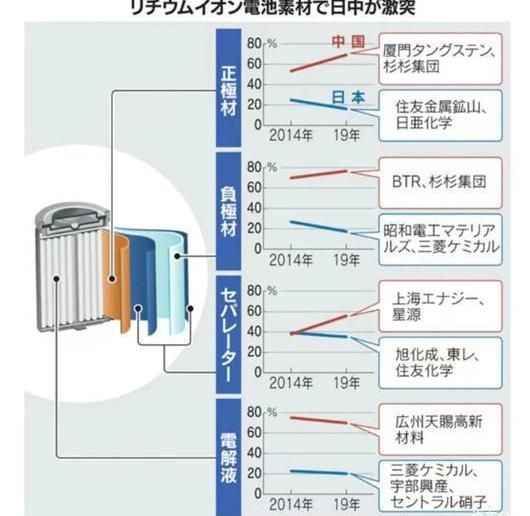

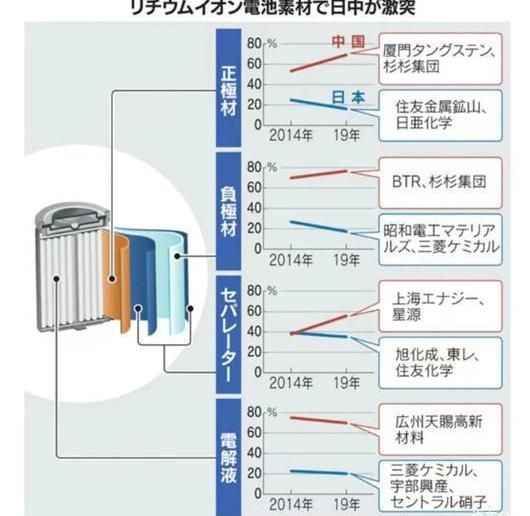

在过去很长一段时间里,日本公司在阴极材料、阳极材料、绝缘膜和电解液四大领域占据了世界市场份额的第一名。但近年来,日本电池早期的核心优势,尤其是锂电池上游产业链的强大竞争力,几乎被中国迎头超越,这种被“干掉”的焦虑和他们的芯片制造业如出一辙。

原料窒息

优势不再,日本开始慌了。

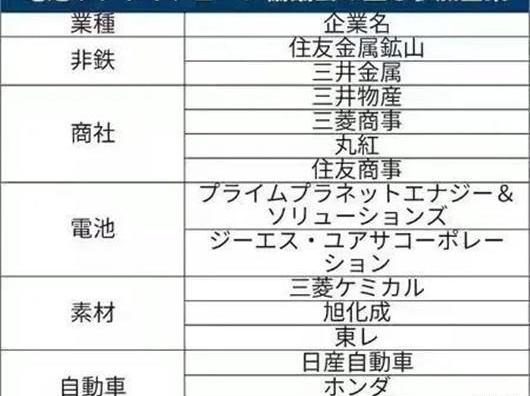

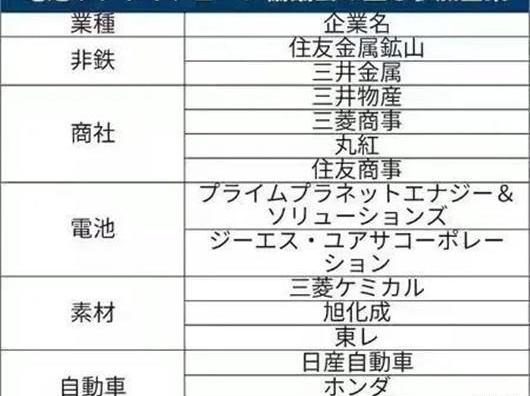

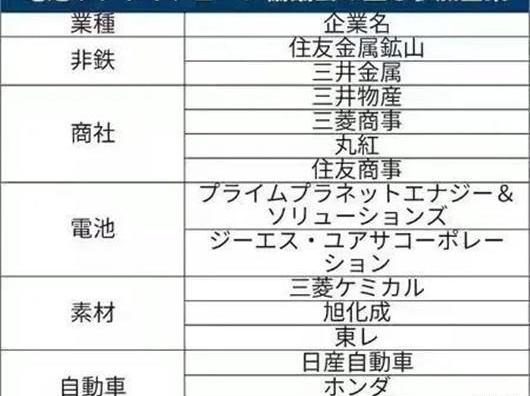

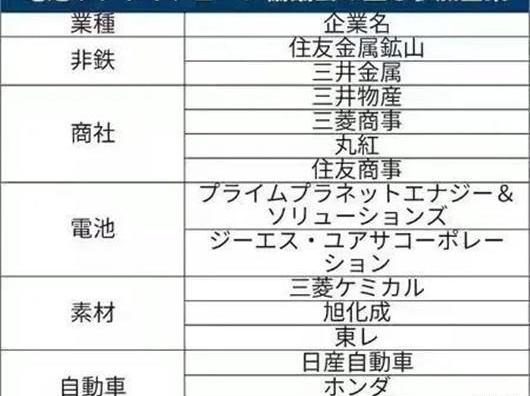

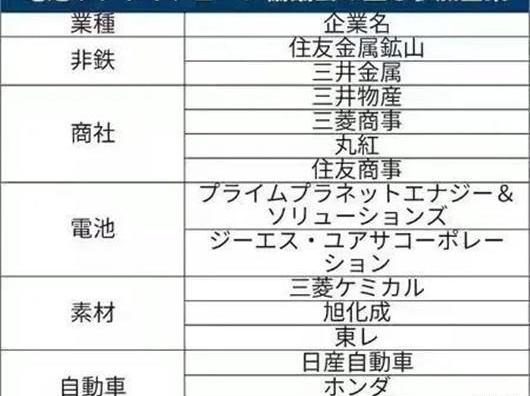

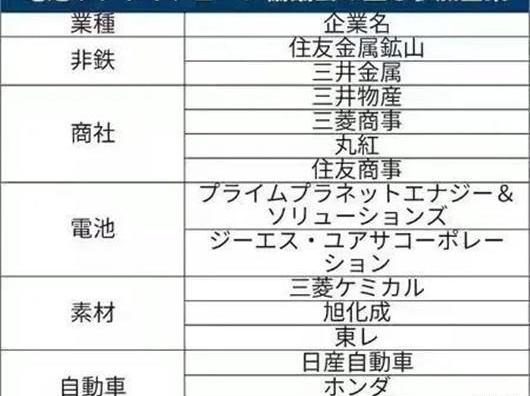

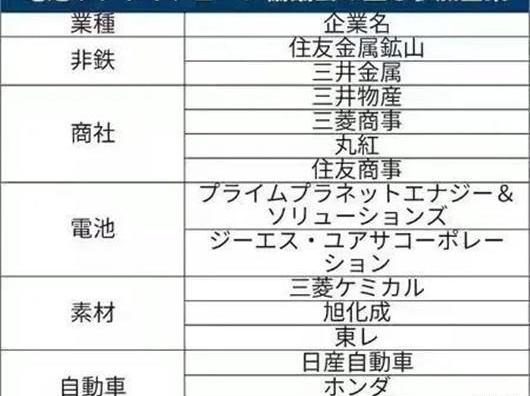

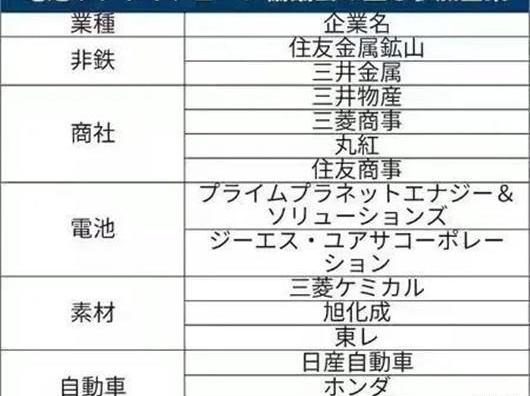

2021年4月,为了争夺电池原材料,50多家日本企业史无前例地聚集在一起,成立了联盟团体——日本电池供应链协会(BASC)。协会名单中列出的企业不仅有丰田、日产、本田,还有三菱商事和三井物产,目的是联合日裔上下游企业,为电动车供应链做准备。

急于形成BASC,这实质上是中国被迫的产物。首任社长由住友金属的电池材料部长阿部恭任命。在接受《日本经济新闻》采访时,他并不看好日本产业的现状——“我们正在被中国军团赶超,这注定是一场硬仗。”

这场仗为什么难打?

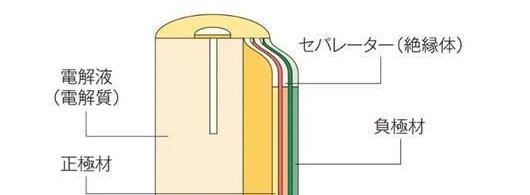

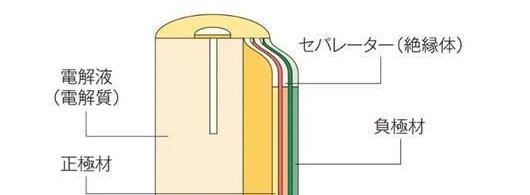

根本原因在于原材料的劣势。汽车电池材料主要由四部分组成:正极材料、负极材料、绝缘膜和电解液。其中,成本最高的是负极材料,通常使用昂贵的稀有金属(如锂、镍、钴),占电池成本的近50%。

处理阴极材料所需的稀有金属需要很高的技术能力,日本在这方面仍然保持着自己独特的优势。举个简单的例子,住友金属矿山是松下锂电池正极材料的主要供应商,在镍、钴、铝的供应端仍居全球市场份额第一。

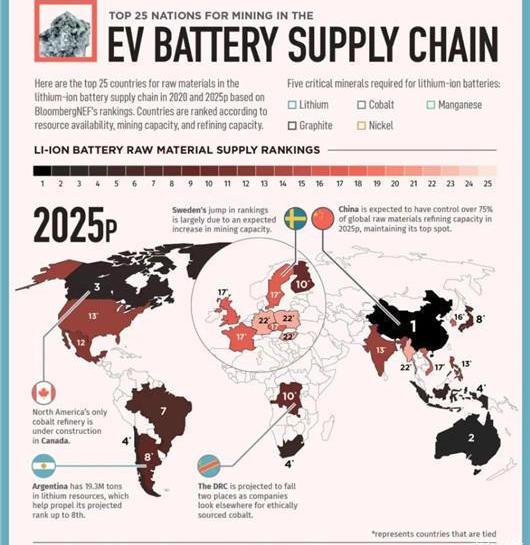

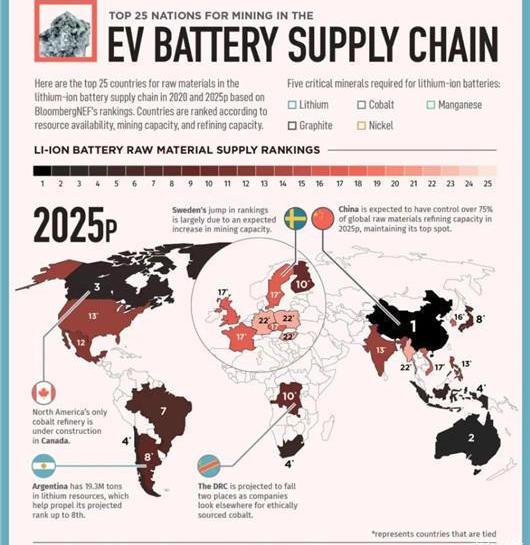

那么真正的挑战在哪里呢?一方面是金属开采,另一方面是加工稀有金属的中间材料。根据美国地质调查局的统计,电动汽车电池最常用的金属和世界上最大的金属生产商如下:

锂:澳大利亚

钴:刚果民主共和国

镍:印度尼西亚

锰:南非……石墨:中国

用作锂离子电池原材料的稀有金属大多产自非汽车国家。例如,澳大利亚约占世界产量的60%,刚果占钴产量的近70%。值得一提的是,由于与乌克兰的冲突日益加剧,俄罗斯的镍价格上涨了一倍多,那里的钴产量现居世界第二。

然而,制约因素不仅仅是阴极材料。

日本现阶段在其他原材料的采购上仍然处于劣势。电解液的主要成分提取自氟化工,萤石是关键,但我国萤石领域占全球总量的60%,作为电解液核心成分的六氟磷酸锂的加工生产目前大多集中在我国。

负极材料也是如此。

目前主流的阳极材料仍然是石墨,石墨的主要原料有两种:天然石墨和人造石墨。有趣的是,两者都高度依赖中国。全球50%以上的天然石墨来自中国,中国在人造石墨上有电费优势,这些都是成本维度上的附加项。

路蓝蓝,是日本的霸主。

创业的艰难,吉野彰深有体会。

最初的研究始于1981年。由于离子在电化学领域的流动特性,吉野·阿基拉认为离子可以用作电池的负极材料。然而,他一开始很难找到适合这种阴极材料的阳极材料。直到美国德克萨斯大学展示了锂钴氧化物阳极组合的新发现,业界才开发出比镍氢电池轻三分之一的新型电池。

从市场的实际需求来看,当时大多数业内人士都在强调电池的轻量化,但吉野彰始终认为未来电池小型化一定是刚需。“可惜聚乙炔是塑料做的,体积和以前的电池没什么区别。在各种材料的反复实验中,我发现旭化成研究的具有特殊晶体结构的新型碳纤维尝试用碳纤维代替聚乙炔,在实验过程中得到了很好的反馈,这就是锂离子电池的前身。”

锂电池的研发有三个主要阶段:

第一阶段是基础研究,就像上面说的研发细节;第二阶段是商业化,使技术适应市场需求,如安全性和成本;第三阶段是量产后的落地销售。

然而,所有的创新技术与商业化量产之间存在着巨大的差距,被科研界称为“达尔文海”。所有的技术和市场风险,在大规模产业化之前,都将成为在风平浪静的大海里潜水的涡流。

锂电池也遇到了同样的困境。

锂离子电池的正式商业化始于1991年,但这种类型的电池在市场引入初期并不流行。

“旭化成研发的锂电池产品,一开始一度被忽视,但真正的转折点来自1995年。这一年对我们来说太重要了,因为从此以后,世界进入了移动智能时代,整个世界都走向了移动互联网。手机、平板需要大量使用锂电池,锂电子电池也呈现几何级增长。”

划时代的转折点终于到来了。

在一次采访中,吉野明曾表示,1995年,微软发布了具有转折意义的Windows95操作系统,以及IE浏览器和一路运行等一系列新应用,让全球科技界为新系统的诞生而尖叫。也正是在那一年的分水岭之后,锂电池引领了全球的抢购热潮,吉野彰等多位科学家的最新成果也赢得了全球学术界和专家的认可和共鸣。

俗话说,地打雷。

社会爆炸性的要求最终会倒逼锂离子电池的技术革新。锂电池在日本已经迅速商业化。在接下来的几十年里,我们的邻居专注于锂电池,培养出了一套从技术研发到家电、汽车、高科技科学仪器商业应用的“看家本领”,可谓天下无敌。

有多夸张?

日媒曾盘点巅峰时期的产业垄断。富士凯美瑞研究所2006年公布的一组数据显示,在当时锂离子电池的四大主要部件中,日本的份额是世界第一。

曾经,正极材料、电解液、绝缘膜的市场份额接近80%,而正极材料的市场份额在全球高达96%。

中国军团,强势“反杀”

最严重的对合是负极材料。

行业越集中,越能看出国家间垄断和竞争的基本面。负极材料是锂电池领域最典型的例子。

而且正负极材料的纵向格局演变和发展趋势,也能窥探一个国家电池产业面向未来的潜在竞争力。因为即使到了固态电池时代,传统锂离子电池的电解液和绝缘膜也会被固态电解液取代,但正负极材料的重要性也不容忽视。

根据EV Tank发布的最新排名,中国企业背叛、上海杉杉、江西陈子依然占据全球负极材料市场份额的近一半,日本昭和电气、三菱化学的市场盘子也逐渐被中国军团蚕食,但十年前,这片土地的绝对霸主依然是来自日本的玩家。

更多对比度变化,如下图所示:

最让吉野彰痛苦的是绝缘膜。

一些读者可能知道,吉野的另一个角色是朝日Kasei的名誉特别研究员。旭化成曾在十年前主导绝缘膜的市场份额,但其世界第一的位置在2019年被上海恩杰横田从中国夺走。这一结果变化直接导致了日本绝缘膜市场价格的持续下跌。

日本住友化学公司社长岩田圭一在接受《日本经济新闻》采访时难掩焦虑。价格……ock始于2019年,就在这一年,中国军团以绝对优势战胜日本。甚至有日本内部人士透露,上海恩杰的隔热膜单价只有日企的一半左右,差距如此巨大,日军怎么打?

0

0

故事从一个人开始:

杉杉控股董事长郑永刚。

很多读者可能对杉杉服饰比较熟悉,杉杉服饰连续七年蝉联国内时尚界的领军地位,在2010年之前被称为西装之王。加入WTO后,越来越多的国际时尚品牌涌入中国,这让红利充足的郑永刚一下子焦虑起来。他有着敏锐的商业嗅觉,意识到在ZARA等快品牌的冲击下,他很难保持曾经的市场优势。

一把,姗姗选择换轨。先是郑永刚投资3.8亿元入驻鞍山炭素研究所,试验锂电池正极材料CMS的商业化,后又将杉杉集团总部迁至上海,花了一年多时间研发锂电池正极材料。杉杉科技也因此成为国内最大、世界第三的负极材料生产商,成为日本锂电池垄断噩梦的起点。

1

1

中国军团“势”,起。

2011年3月,日本东海岸遭遇9级地震。海啸和核电事故让日本的锂产业雪上加霜。日立化学和JFE矿业的负极材料产能大部分位于东海岸灾区,三菱化学、富山制药等电解液工厂也大部分瘫痪,使得原本属于日本的订单大面积流向中国,占去全部“天时”。中国锂电池正极材料出货量首次在一年内超过日本。

在接下来的故事主角中,加入了当代安培科技有限公司、AVIC锂电池、蜂巢能源等头部企业的名字。限于篇幅,我就不重复中国军团的集体“反击”了。但业内普遍认可的是,2010年几乎成为了中日锂电池霸权易位的转折点,而回过头来看,日本的衰落有其更深层次的原因。两个月前,《日本经济新闻》专门策划了以“刘桦EV”为主题的系列文章。研究内容包括以“韦小立”为代表的中国造车新势力、华为百度进军智能汽车赛道、SAIC东风等传统车企电气化转型等。

以前中国自主车都是以日本为研发标准的。在早期,他们甚至用市场换技术。没想到,他们进入了新四化的新一轮竞争,我们却成了隔壁日本的研究重点。

在“内卷化”严重的电动车领域,日本非常清楚自己的短板在哪里。纯电动赛车场起步较晚,自身电气化产业链不强。目前在电池领域只有松下能上得了台面,而芯片半导体领域则被、省、美国和南韩所主导。尤其是日渐衰落的锂电池产业,更是日本“失去的二十年”发展周期的真实写照。

“日本电池站在悬崖上。”

这是日本诺贝尔化学奖获得者、日本锂离子电池开发者吉野的建议。这位70岁的行业先锋道出了日本电池行业的残酷真相,“悬崖之上”的行业预警绝非危言耸听。

电池产业优势逐渐向中国转移,这是日本目前不得不面对的最大现实。电气化时代,日本汽车产业链的底层竞争力也陷入困境。

对于一个……在过去的五年时间里,日本公司在四大领域占据了世界市场份额的第一名:阴极材料、阳极材料、绝缘膜和电解质。但近年来,日本电池早期的核心优势,尤其是锂电池上游产业链的强大竞争力,几乎被中国迎头超越,这种被“干掉”的焦虑和他们的芯片制造业如出一辙。

原料窒息

优势不再,日本开始慌了。

2021年4月,为了争夺电池原材料,50多家日本企业史无前例地聚集在一起,成立了联盟团体——日本电池供应链协会(BASC)。协会名单中列出的企业不仅有丰田、日产、本田,还有三菱商事和三井物产,目的是联合日裔上下游企业,为电动车供应链做准备。

急于形成BASC,这实质上是中国被迫的产物。首任社长由住友金属的电池材料部长阿部恭任命。在接受《日本经济新闻》采访时,他并不看好日本产业的现状——“我们正在被中国军团赶超,这注定是一场硬仗。”

这场仗为什么难打?

根本原因在于原材料的劣势。汽车电池材料主要由四部分组成:正极材料、负极材料、绝缘膜和电解液。其中,成本最高的是负极材料,通常使用昂贵的稀有金属(如锂、镍、钴),占电池成本的近50%。

处理阴极材料所需的稀有金属需要很高的技术能力,日本在这方面仍然保持着自己独特的优势。举个简单的例子,住友金属矿山是松下锂电池正极材料的主要供应商,在镍、钴、铝的供应端仍居全球市场份额第一。

那么真正的挑战在哪里呢?一方面是金属开采,另一方面是加工稀有金属的中间材料。根据美国地质调查局的统计,电动汽车电池最常用的金属和世界上最大的金属生产商如下:

锂:澳大利亚

钴:刚果民主共和国

镍:印度尼西亚

锰:南非

石墨:中国

用作锂离子电池原材料的稀有金属大多产自非汽车国家。例如,澳大利亚约占世界产量的60%,刚果占钴产量的近70%。值得一提的是,由于与乌克兰的冲突日益加剧,俄罗斯的镍价格上涨了一倍多,那里的钴产量现居世界第二。

然而,制约因素不仅仅是阴极材料。

日本现阶段在其他原材料的采购上仍然处于劣势。电解液的主要成分提取自氟化工,萤石是关键,但我国萤石领域占全球总量的60%,作为电解液核心成分的六氟磷酸锂的加工生产目前大多集中在我国。

负极材料也是如此。

目前主流的阳极材料仍然是石墨,石墨的主要原料有两种:天然石墨和人造石墨。有趣的是,两者都高度依赖中国。全球50%以上的天然石墨来自中国,中国在人造石墨上有电费优势,这些都是成本维度上的附加项。

路蓝蓝,是日本的霸主。

创业的艰难,吉野彰深有体会。

最初的研究始于1981年。由于离子在电化学领域的流动特性,吉野·阿基拉认为离子可以用作电池的负极材料。然而,他一开始很难找到适合这种阴极材料的阳极材料。直到1960年,德克萨斯大学美国展示了锂钴氧化物阳极组合的新发现,该行业开发了一种比镍氢电池轻三分之一的新型电池。

从市场的实际需求来看,当时大多数业内人士都在强调电池的轻量化,但吉野彰始终认为未来电池小型化一定是刚需。“可惜聚乙炔是塑料做的,体积和以前的电池没什么区别。在各种材料的反复实验中,我发现旭化成研究的具有特殊晶体结构的新型碳纤维尝试用碳纤维代替聚乙炔,在实验过程中得到了很好的反馈,这就是锂离子电池的前身。”

锂电池的研发有三个主要阶段:

第一阶段是基础研究,就像上面说的研发细节;第二阶段是商业化,使技术适应市场需求,如安全性和成本;第三阶段是量产后的落地销售。

然而,所有的创新技术与商业化量产之间存在着巨大的差距,被科研界称为“达尔文海”。所有的技术和市场风险,在大规模产业化之前,都将成为在风平浪静的大海里潜水的涡流。

锂电池也遇到了同样的困境。

锂离子电池的正式商业化始于1991年,但这种类型的电池在市场引入初期并不流行。

“旭化成研发的锂电池产品,一开始一度被忽视,但真正的转折点来自1995年。这一年对我们来说太重要了,因为从此以后,世界进入了移动智能时代,整个世界都走向了移动互联网。手机、平板需要大量使用锂电池,锂电子电池也呈现几何级增长。”

划时代的转折点终于到来了。

在一次采访中,吉野明曾表示,1995年,微软发布了具有转折意义的Windows95操作系统,以及IE浏览器和一路运行等一系列新应用,让全球科技界为新系统的诞生而尖叫。也正是在那一年的分水岭之后,锂电池引领了全球的抢购热潮,吉野彰等多位科学家的最新成果也赢得了全球学术界和专家的认可和共鸣。

俗话说,地打雷。

社会爆炸性的要求最终会倒逼锂离子电池的技术革新。锂电池在日本已经迅速商业化。在接下来的几十年里,我们的邻居专注于锂电池,培养出了一套从技术研发到家电、汽车、高科技科学仪器商业应用的“看家本领”,可谓天下无敌。

有多夸张?

日媒曾盘点巅峰时期的产业垄断。富士凯美瑞研究所2006年公布的一组数据显示,在当时锂离子电池的四大主要部件中,日本的份额是世界第一。

曾经,正极材料、电解液、绝缘膜的市场份额接近80%,而正极材料的市场份额在全球高达96%。

中国军团,强势“反杀”

最严重的对合是负极材料。

行业越集中,越能看出国家间垄断和竞争的基本面。负极材料是锂电池领域最典型的例子。

而且正负极材料的纵向格局演变和发展趋势,也能窥探一个国家电池产业面向未来的潜在竞争力。因为即使到了固态电池时代,传统锂离子电池的电解液和绝缘膜也会被固态电解液取代,但正负极材料的重要性也不容忽视。

根据EV Tank发布的最新排名,中国企业背叛、上海杉杉、江西陈子依然占据全球负极材料市场份额的近一半,日本昭和电气、三菱化学的市场盘子也逐渐被中国军团蚕食,但十年前,这片土地的绝对霸主依然是来自日本的玩家。

更多对比度变化,如下图所示:

最让吉野彰痛苦的是绝缘膜。

一些读者可能知道,吉野的另一个角色是朝日Kasei的名誉特别研究员。旭化成曾在十年前主导绝缘膜的市场份额,但其世界第一的位置在2019年被上海恩杰横田从中国夺走。这一结果变化直接导致了日本绝缘膜市场价格的持续下跌。

日本住友化学公司社长岩田圭一在接受《日本经济新闻》采访时难掩焦虑。价格……ock始于2019年,就在这一年,中国军团以绝对优势战胜日本。甚至有日本内部人士透露,上海恩杰的隔热膜单价只有日企的一半左右,差距如此巨大,日军怎么打?

0

0

故事从一个人开始:

杉杉控股董事长郑永刚。

很多读者可能对杉杉服饰比较熟悉,杉杉服饰连续七年蝉联国内时尚界的领军地位,在2010年之前被称为西装之王。加入WTO后,越来越多的国际时尚品牌涌入中国,这让红利充足的郑永刚一下子焦虑起来。他有着敏锐的商业嗅觉,意识到在ZARA等快品牌的冲击下,他很难保持曾经的市场优势。

一把,姗姗选择换轨。先是郑永刚投资3.8亿元入驻鞍山炭素研究所,试验锂电池正极材料CMS的商业化,后又将杉杉集团总部迁至上海,花了一年多时间研发锂电池正极材料。杉杉科技也因此成为国内最大、世界第三的负极材料生产商,成为日本锂电池垄断噩梦的起点。

1

1

中国军团“势”,起。

2011年3月,日本东海岸遭遇9级地震。海啸和核电事故让日本的锂产业雪上加霜。日立化学和JFE矿业的负极材料产能大部分位于东海岸灾区,三菱化学、富山制药等电解液工厂也大部分瘫痪,使得原本属于日本的订单大面积流向中国,占去全部“天时”。中国锂电池正极材料出货量首次在一年内超过日本。

在接下来的故事主角中,加入了当代安培科技有限公司、AVIC锂电池、蜂巢能源等头部企业的名字。限于篇幅,我就不重复中国军团的集体“反击”了。但业内普遍认可的是,2010年几乎成为了中日锂电池霸权易位的转折点,而回过头来看,日本的衰落有其更深层次的原因。河水每况愈下,霸王易位。

2015年春天,日本东京。

日本人阿吾保郎收到了来自欧洲的橄榄枝,邀请他加入总部位于瑞典的动力电池初创公司Northvolt,统筹电池技术的研发。向他抛出橄榄枝的是特斯拉前副总裁彼得·卡尔松(Peter Carlsson)。当时他刚刚离开硅谷,发誓要在家乡打造欧洲最大的新型电池巨头。

为了邀请阿武宝郎加盟,卡尔森花了一年时间四处寻找。阿武宝郎是典型的日式职业经理人,曾在松下、索尼、巴斯夫胡达等公司负责电池技术研发和项目管理。从他身上,我们可以看到日本锂电池行业最辉煌的十年。

4

4

思考了整整一年,阿武宝郎终于被卡尔森的诚意所感动,远赴欧洲开始了新的创业之旅。他后来回忆说,除了卡尔森的诚挚邀请,阿武宝郎本人还有另一个重要的考虑,他要面对日本锂电池行业日益衰落的最大现实。

这是无可辩驳的事实。人才和资本自然都会流向更适合生存的环境。自1995年以来,日本陷入了一个被称为“失去的二十年”的经济周期。房地产和股市泡沫破裂,整个国家连续20年进入停滞状态。无数中产阶级在那场灾难中失去了一切,无数企业在那些年一蹶不振,没能翻身。

锂电池行业也不例外。

即使是长期统治电池领域的松下也损失惨重……und 2010,押注等离子平板电视失败,锂离子电池成为填补赤字的唯一救命稻草。迫于压力,松下当年并没有太多的现金流来提供电池业务的大规模扩张,日本其他电池企业也受到宏观趋势的影响,只能勉强温饱。

5

5

进入2010年后,汽车电动化转型如火如荼,锂离子电池也搭上了汽车行业的顺风车。越来越多的电池供应商选择将产能转移到欧洲、中国、北美等地区,靠近水塔,那里拥有全球最广的整车制造产业链。

但松下作为日系电池的“独生子”,眼看着竞争对手在国外安营扎寨,却在欧洲建厂、与特斯拉共建产能等重要决策上犹豫不决。

一张好牌被砸了,日本人很不服气。即使是理性的,如诺奖得主吉野明,他们仍然期待着日本锂电池的再次崛起。吉野明认为,日本在电池材料和技术方面仍有优势。只要日本的汽车产业仍然保持世界领先,电池产业的竞争力也可以保持,这和半导体、液晶显示器的发展类似。

6

6

“转折点可能在2025年。”

当被问及日本电池行业与中韩的“决战”时,吉野彰认为2025年将是一个重要的转折点。有意思的是,最近对日系车企高管的采访,似乎成了日系厂商和行业分析师普遍认可的事实:日本的纯电动汽车想要在全球范围内实现超车,其拐点最早也要等到2025年左右。

在“内卷化”加速的电动车市场,日本人在2025年实现超车,看全球电动化布局,并不算早。当然,比电动车中途“超车”更难的,其实是电动车制造最关键的动力电池。

技术领袖吉野彰并不是唯一一个亲手打破锂电池好牌的人。对于日本的锂电池行业来说,征服国家容易,捍卫国家难。把失去的国家再找回来就更难了。河水每况愈下,霸王易位。

2015年春天,日本东京。

日本人阿吾保郎收到了来自欧洲的橄榄枝,邀请他加入总部位于瑞典的动力电池初创公司Northvolt,统筹电池技术的研发。向他抛出橄榄枝的是特斯拉前副总裁彼得·卡尔松(Peter Carlsson)。当时他刚刚离开硅谷,发誓要在家乡打造欧洲最大的新型电池巨头。

为了邀请阿武宝郎加盟,卡尔森花了一年时间四处寻找。阿武宝郎是典型的日式职业经理人,曾在松下、索尼、巴斯夫胡达等公司负责电池技术研发和项目管理。从他身上,我们可以看到日本锂电池行业最辉煌的十年。

4

4

思考了整整一年,阿武宝郎终于被卡尔森的诚意所感动,远赴欧洲开始了新的创业之旅。他后来回忆说,除了卡尔森的诚挚邀请,阿武宝郎本人还有另一个重要的考虑,他要面对日本锂电池行业日益衰落的最大现实。

这是无可辩驳的事实。人才和资本自然都会流向更适合生存的环境。自1995年以来,日本陷入了一个被称为“失去的二十年”的经济周期。房地产和股市泡沫破裂,整个国家连续20年进入停滞状态。无数中产阶级在那场灾难中失去了一切,无数企业在那些年一蹶不振,没能翻身。

锂电池行业也不例外。

即使是长期统治电池领域的松下……2010年前后遭受重创,押注等离子平板电视失败,锂离子电池成为填补赤字的唯一救命稻草。迫于压力,松下当年并没有太多的现金流来提供电池业务的大规模扩张,日本其他电池企业也受到宏观趋势的影响,只能勉强温饱。

5

5

进入2010年后,汽车电动化转型如火如荼,锂离子电池也搭上了汽车行业的顺风车。越来越多的电池供应商选择将产能转移到欧洲、中国、北美等地区,靠近水塔,那里拥有全球最广的整车制造产业链。

但松下作为日系电池的“独生子”,眼看着竞争对手在国外安营扎寨,却在欧洲建厂、与特斯拉共建产能等重要决策上犹豫不决。

一张好牌被砸了,日本人很不服气。即使是理性的,如诺奖得主吉野明,他们仍然期待着日本锂电池的再次崛起。吉野明认为,日本在电池材料和技术方面仍有优势。只要日本的汽车产业仍然保持世界领先,电池产业的竞争力也可以保持,这和半导体、液晶显示器的发展类似。

6

6

“转折点可能在2025年。”

当被问及日本电池行业与中韩的“决战”时,吉野彰认为2025年将是一个重要的转折点。有意思的是,最近对日系车企高管的采访,似乎成了日系厂商和行业分析师普遍认可的事实:日本的纯电动汽车想要在全球范围内实现超车,其拐点最早也要等到2025年左右。

在“内卷化”加速的电动车市场,日本人在2025年实现超车,看全球电动化布局,并不算早。当然,比电动车中途“超车”更难的,其实是电动车制造最关键的动力电池。

技术领袖吉野彰并不是唯一一个亲手打破锂电池好牌的人。对于日本的锂电池行业来说,征服国家容易,捍卫国家难。把失去的国家再找回来就更难了。

盖世汽车讯5月31日,

1900/1/1 0:00:005月31日,动力总成驱动技术及电气化解决方案供应商纬湃科技与英飞凌科技公司签署了碳化硅合作协议,共同优化碳化硅组件,加快产能提升,以满足强劲增长的电动市场需求。

1900/1/1 0:00:00日前,据财联社报道,蔚来内部发布组织公告,对欧洲业务发展组织架构进行了梳理。欧洲业务发展负责人陈晨及欧洲各国家公司总经理开始向蔚来联合创始人、总裁秦力洪汇报。

1900/1/1 0:00:006月1日,上海市进入全面恢复正常生产生活秩序阶段。随着新政策的出台,采埃孚集团亚太区加大马力快速推进各项业务运转。

1900/1/1 0:00:005月30日,肇庆市举行小鹏智能汽车配套零部件产业园奠基仪式。

1900/1/1 0:00:00盖世汽车讯据外媒报道,随着车辆配备越来越多的技术和功能,驾驶员在路上使用这些功能时可能会分散注意力。因此,丰田开发了一款声控助手,以补充“丰田互联(ToyotaConnected)”汽车服务。

1900/1/1 0:00:00